「奨学金の返済がしんどい…」「このままだと滞納しそう」と悩んでいませんか?

毎月の返済額が家計を圧迫し、不安な気持ちになる人は少なくありません。

ですが、奨学金には“返せないときの救済制度”がちゃんと用意されています。

実際に、申請することで返済額が減ったり、一時的に返済をストップできたりする仕組みがあります。

この記事では、滞納する前にできる対処法や相談窓口、日本学生支援機構(JASSO)の支援制度について、わかりやすくまとめました。

もし今あなたが「厳しいな」と感じているなら、この記事が道しるべになります。

奨学金の返済がキツい…そのままにしてはいけない理由

「今月もギリギリで払った…」「あと半年このまま続くのは無理かも…」

奨学金の返済が家計の負担になっていると感じても、ついそのままにしてしまう人は多いものです。

しかし、キツいと感じた時点で何かしらの対処を始めるべきです。理由は、大きく3つあります。

延滞すると信用情報に傷がつく

奨学金の返済を滞納すると、信用情報機関に「延滞」として記録されます。

いわゆる「ブラックリスト入り」するという状態です。

これにより、以下のような不利益を被る可能性があります。

- クレジットカードの新規発行や更新ができない

- スマホの分割購入やローンの審査に落ちる

- 住宅ローン・カーローンの審査で不利になる

特に20代・30代のうちにこの情報が記録されてしまうと、将来の生活設計にも影響が出かねません。

だからこそ、滞納してしまう前に行動することが重要です。

催告書・一括請求・差し押さえのリスクも

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、法的な返還義務があります。

そのため、延滞が続くと以下のような対応が取られることもあります。

- 催告書(返済を催促する書面)の送付

- 一括返還の請求(分割ではなく全額を求められる)

- 財産の差し押さえ(給与・預金口座など)

実際に、JASSOが裁判所を通じて給与差し押さえの手続きを行うケースも報告されています。

「返せないから仕方ない…」と放置するのではなく、早めの相談・制度の活用がカギになります。

返済できない=自己責任ではない

奨学金の返済が厳しいと感じると、「自分が悪いんだ」と思い込んでしまう方も多いです。

しかし、収入減少や物価高、ライフイベント(結婚・出産・転職など)によって家計が圧迫されるのは、誰にでも起こり得ることです。

日本学生支援機構もその現実をふまえ、減額返還や猶予制度などの救済措置を用意しています。

だからこそ、「返せなくなってから」ではなく、「返せなくなりそうな時」に動くことがとても大切なのです。

- 奨学金の延滞は「信用情報」に影響し、将来のローン審査などに不利になる

- 滞納が続けば、一括請求や財産差し押さえの可能性もある

- 自己責任と抱え込まず、制度を活用する姿

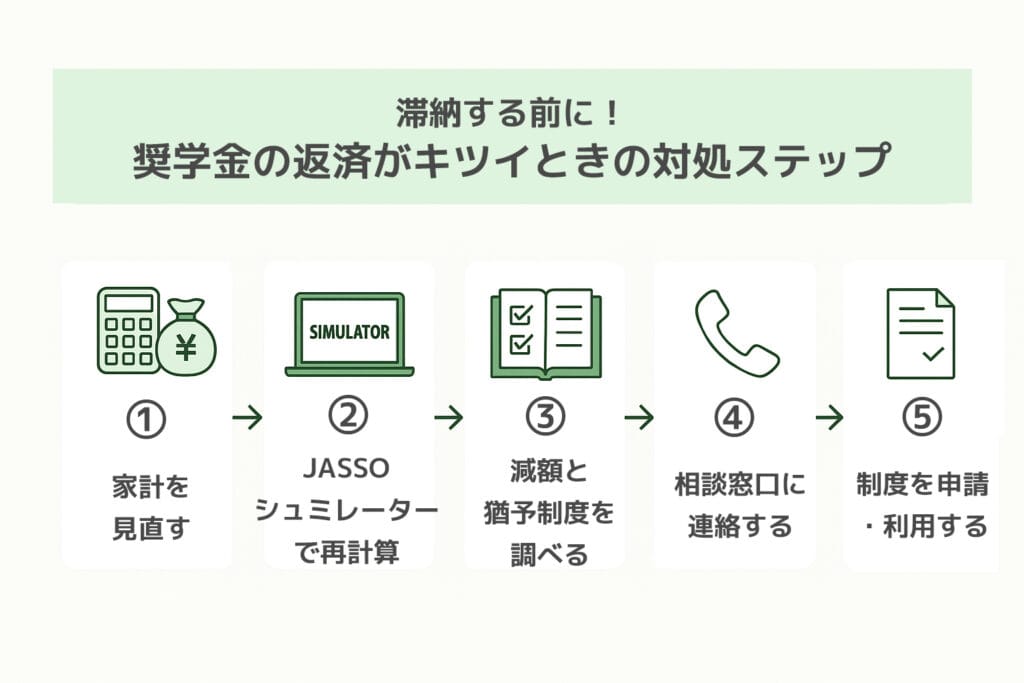

返済が厳しいときにまずやるべきステップ

「このままだと返せないかもしれない…」と感じたら、焦る気持ちも出てくるかもしれません。

でも大丈夫。状況を整理し、冷静に対処することができます。

① 収支の見直しと家計の整理

まず最初にやるべきなのは、現時点での収入と支出を“見える化”することです。

感覚だけで「お金がない」と思っていても、実は使い方を少し変えるだけで返済に余裕が出るケースも少なくありません。

おすすめの手順:

- 家計簿アプリ(例:マネーフォワードME、Zaimなど)を使って1か月分を記録

- 固定費(スマホ代・サブスク・保険など)を中心に見直し

- 毎月の奨学金返済額をグラフにして可視化する

生活費の中で「本当に必要な支出」だけを残すだけでも、心理的に大きな安心感につながります。

② 奨学金返還シミュレーターで再計算してみる

日本学生支援機構(JASSO)の公式サイトには、「奨学金返還シミュレーター」が用意されています。

これは、自分の返済状況を入力することで、返済回数や月額を変更した場合のシミュレーションができるツールです。

こんなことが分かる

- 減額返還にしたら月いくらになるか

- 猶予期間をとった場合、再開後の返済額はどうなるか

- 繰上げ返還したら総額でどのくらい変わるか

「数字」として見ることで、ただ不安に感じていたことが現実的に整理されることもよくあります。

③ JASSOへの相談をためらわないこと

一番大切なのは、「もう少し様子を見よう」ではなく“すぐに相談する”ことです。

JASSOでは、奨学金の返還に関する個別相談を受け付けています。

電話や問い合わせフォームを通じて、自分の状況に合わせた制度の提案もしてくれます。

よくある相談例:

- 収入が減って払えないが、減額制度は使える?

- 就職したばかりで安定していないが、猶予は認められる?

- 一時的な生活困難でも申請できる?

制度の内容は年々変化しているため、「古い情報」だけで判断しないことが重要です。

最新の情報を得るためにも、まずは公式サイトと相談窓口を活用しましょう。

- 滞納が続けば、一括請求や財産差し押さえの可能性もある

- 奨学金の延滞は「信用情報」に影響し、将来のローン審査などに不利になる

- 自己責任と抱え込まず、制度を活用する姿

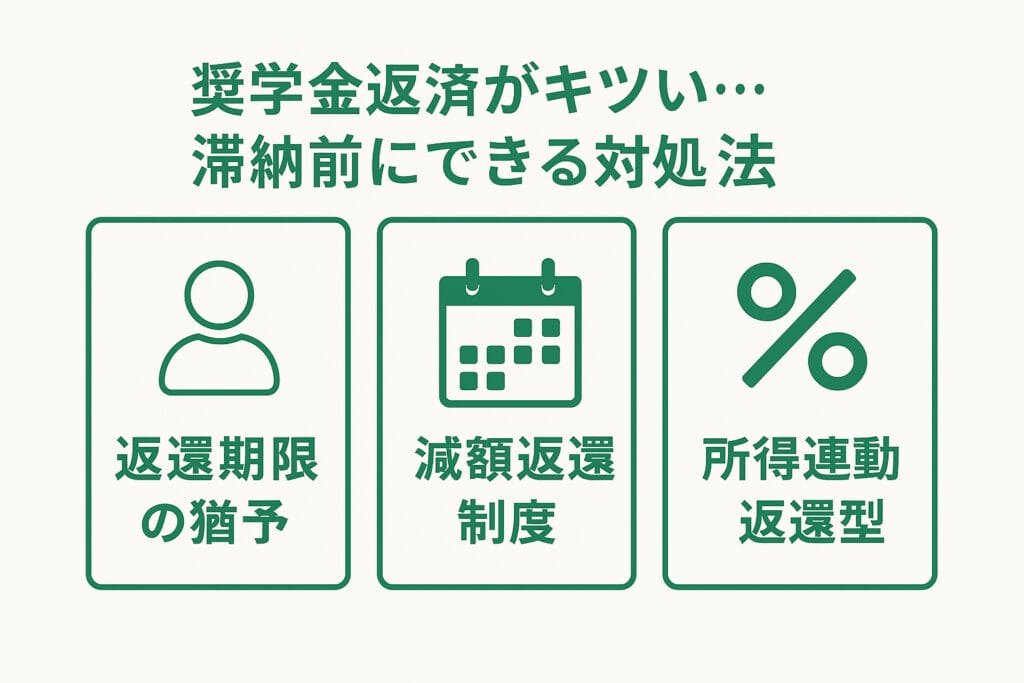

奨学金の返済を軽くできる制度一覧(JASSO対応)

日本学生支援機構(JASSO)では、返済が困難な人を支援する複数の制度を用意しています。

条件を満たせば、返済額の軽減や一時的なストップ(猶予)も可能です。ここでは、主な3つの制度についてわかりやすく解説します。

減額返還制度(毎月の返済額を減らす)

「収入はあるけれど、今の返済額はちょっとキツい…」そんな人に向いているのが減額返還制度です。

制度のポイント:

- 月々の返済額を1/2または1/3に減らせる

- 最長で15年(180回)まで延長可能

- 収入に応じて審査される(収入基準あり)

たとえば、月12,000円の返済が6,000円に減れば、生活に余裕が生まれます。

返済総額は増えますが、「払えない→滞納」になるよりはずっと現実的な選択です。

返還期限猶予制度(一時的に返済を止める)

「今は無収入・または著しく収入が少ない」場合は、返済自体を一時的に止められる猶予制度があります。

制度のポイント:

- 年単位で申請(最長10年まで通算可能)

- 失業、育児、病気なども対象

- 利息が発生する場合もあるが、延滞にはならない

実質的には支払いストップ”が認められる制度で、特に失業・転職活動中などに有効です。

※申請は年度ごとで、継続利用には再申請が必要です。

所得連動返還型制度(収入に応じた返済)

最近の奨学金では、返済額が収入に応じて決まる仕組みになっているものもあります。

これが「所得連動返還型奨学金制度」です。

制度のポイント:

- 年収に応じて自動的に返済額が決定

- 収入が一定以下なら返済額が0円になることも

- 対象者:2017年度以降の貸与者(一部条件あり)

この制度は、「稼げるようになったらしっかり返し、苦しいときは少額または免除」という考え方。

対象者は限られますが、将来的に主流になる制度です。

それぞれの制度を比較すると…

| 制度名 | 内容 | 向いている人 |

|---|---|---|

| 減額返還 | 月額を1/2や1/3にできる | 少しずつでも払いたい人 |

| 返還期限猶予 | 一時的に返済ストップ | 一時的な無収入・困難 |

| 所得連動返還 | 収入に応じて自動調整 | 近年借り始めた人・年収に波がある人 |

ポイントまとめ

- 返済が困難でも「制度を使えば合法的に負担を減らせる」

- 減額・猶予・収入連動など、状況に応じて柔軟に選べる

- 制度には申請期限や審査基準があるので早めに行動を

制度を使うときの注意点と落とし穴

減額返還制度や猶予制度など、奨学金の救済措置は確かに心強い存在です。

ですが、「制度を使えば大丈夫!」と安易に考えてしまうと、思わぬ落とし穴にハマる可能性もあります。

利用前に必ず押さえておきたい注意点を3つご紹介します。

① 申請には書類提出・審査がある

制度を使うには、ただ「厳しいです」と申告するだけでは通りません。

必ず、収入証明書や申立書、その他必要書類の提出と審査があります。

よくある提出書類の例:

- 給与明細や源泉徴収票

- 離職票、退職証明書

- 生活困窮状況の説明(任意書式)

申請の時期や書類の不備によって却下されるケースもあるので、

「制度があるからとりあえず大丈夫」と油断せず、事前準備をしっかり行うことが大切です。

② 猶予=免除ではない

返還期限猶予制度を利用すれば、一時的に支払いをストップすることは可能です。

ですがこれはあくまでも「支払いを先送りする制度」であり、返済義務が免除されるわけではありません。

つまり、猶予期間が終われば、また返済は再開します。

しかも、有利子貸与の場合は猶予中も利息が発生し続けるため、結果的に総額が増えてしまうことも。

③ 制度利用は「早め」が重要

制度は「滞納してから」ではなく、「滞納する前」に申請することが原則です。

特に返還期限猶予や減額返還制度は、延滞中の人は対象外となる場合が多いため注意が必要です。

「もうちょっと頑張ってみて、無理だったら申請しよう…」という判断が、

制度を使えない状態を招いてしまうこともあります。

ポイントまとめ

- 制度利用には申請・審査・書類の準備が必要

- 猶予は「返済の免除」ではないため、利息がかかる場合もある

- 滞納してからでは手遅れになることもあるため、早めの行動がカギ

【体験談】私はこうして返済負担を軽くした

ここでは、筆者が実際に奨学金の返済で悩み、救済制度を活用したときの体験をもとに、

「どんな状況で」「どう行動し」「どう変わったか」を紹介します。

収入が減ったタイミングで減額返還制度を申請

副業収入が減り、本業の手取りも下がった時期がありました。

その結果、月々の奨学金返済額(約13,000円)が精神的にも金銭的にもかなりの負担に。

「このままじゃ厳しい」と思い立ち、JASSOの減額返還制度を申請することにしました。

手続きの流れ(実体験ベース):

- JASSOのサイトから申請書類をダウンロード

- 源泉徴収票と申立書を記入して郵送

- 約2週間後、毎月の返済が6,500円に減額される決定通知が届いた

返済期間は延びるものの、毎月の精神的負担が大きく減ったのを覚えています。

家計簿アプリで支出を見直した

返済額が減って少し落ち着いた後、同時に取り組んだのが支出の見直しです。

無料の家計簿アプリを使って、日々の支出を記録。

気づいたのは、「節約のつもりでいたのに、コンビニ代が月1万円以上」になっていたこと。

これを機に、

- 食費の予算を月2万円に設定

- サブスクを2つ解約

- 固定費のスマホ代も格安プランに変更

毎月1万円近く浮いたお金を貯金&返済に回すことで、生活にも余裕が出てきました。

心理的なプレッシャーも軽くなった

「返せないかもしれない」というストレスは、実は金額以上に大きなものです。

制度を利用して返済額が下がり、支出も整ってくると、「なんとかなるかも」という安心感が戻ってきました。

その結果、仕事や日常にも集中できるようになり、結果的に副業収入も徐々に回復。

「一歩動いたことが、全部をいい方向に変えた」と今では感じています。

ポイントまとめ

- 減額返還制度の申請は意外とスムーズに進む

- 支出の見直しと並行することで効果倍増

- 行動を起こすことで、金銭面だけでなく気持ちにも余裕が生まれる

もしものときの相談窓口・支援先まとめ

奨学金の返済が厳しいとき、自分ひとりで抱え込まず、信頼できる相談窓口を頼ることがとても大切です。

ここでは、いざというときに頼れる相談先をまとめてご紹介します。

日本学生支援機構(JASSO)の相談窓口

まず第一に相談すべきは、**奨学金の貸与元であるJASSO(日本学生支援機構)**です。

JASSO返還相談センター

- 電話番号:0570-666-301(ナビダイヤル)

- 営業時間:月〜金 9:00〜20:00(祝日除く)

- 相談内容:減額返還制度、返還猶予、返還方法の変更 など

- Webサイト:https://www.jasso.go.jp

電話がつながりにくいこともあるため、時間帯をずらすか、問い合わせフォームを活用するのも有効です。

自治体の生活支援窓口(生活困窮者自立支援制度)

収入の減少や生活が不安定なときは、**お住まいの自治体が提供する「生活困窮者自立支援制度」**を活用できる場合があります。

相談できる内容:

- 就職支援・職業訓練

- 家計改善支援(収支の見直し・借金整理の助言)

- 一時的な生活費の貸付(条件あり)

「奨学金の返済」と直接関係なくても、生活全体の支援を受けることで、間接的に返済の余力を作れる可能性があります。

市区町村の役所・福祉課に問い合わせてみましょう。

法テラス(日本司法支援センター)

もし奨学金の返済がすでに滞納し、一括請求や差し押さえといった法的手続きが心配な場合は、

無料の法律相談が受けられる「法テラス」も強い味方になります。

法テラスの基本情報

- 全国の弁護士・司法書士と連携

- 一定の収入条件を満たせば無料相談可

- 債務整理や生活再建のアドバイスも対応

法的な視点からも「今どんな選択肢があるか」を確認できるため、不安が大きい人は早めの相談をおすすめします。

ポイントまとめ

- 制度を使う前に、まずはJASSOに相談することが第一歩

- 生活全体が苦しいなら自治体の支援も視野に

- 法的リスクがあるなら法テラスの無料相談を活用

まとめ:奨学金は「払えない」と思った時が行動のチャンス

奨学金の返済がきついと感じることは、決して珍しいことではありません。

物価の上昇や収入の不安定さ、生活の変化など、誰にでも起こりうることです。

「払えない=ダメなこと」ではなく、

「払えないかも」と感じた時こそが行動を起こすタイミングです。

今日からできる一歩

- 支出を見直して、生活にゆとりをつくる

- JASSOの返還シミュレーターで、減額や猶予の可能性を確認する

- 思い切ってJASSOや自治体に相談してみる

何もせずに滞納してしまう前に、制度を活用して、暮らしと気持ちに余裕を取り戻す。

それが、奨学金を無理なく返すための一番の近道です。

少しずつでも、できることから始めてみましょう。

あなたの将来を守るために、今日動くことが、明日を変える力になります。

奨学金返済に関するよくある質問

- 奨学金の返済はいつから始まるの?

-

原則として、卒業の翌月から7ヶ月後に返還が開始されます(例:3月卒業なら10月から)。

ただし、在学中に返還猶予を申請している場合や、大学院へ進学した場合などは、さらに繰り延べが可能です。

- 毎月の返済額はどのくらい?

-

一般的には月額1万円〜2万円程度です。

貸与総額・返還期間・利子の有無によって変動します。スカラネット内の「返還シミュレーション」機能を使うと、月々の負担が計算できます。

- 一括返済はできるの?

-

はい、一括返済は可能です(「繰上返還」とも呼ばれます)。

- スカラネットって何?

-

日本学生支援機構(JASSO)が提供するオンライン手続き・確認用ポータルサイトです。

利用には「ユーザーID」と「パスワード(借用書に記載)」が必要です。

この記事で紹介した主な制度・支援まとめ

| 制度・支援名 | 内容 | 相談先 |

|---|---|---|

| 減額返還制度 | 月の返済額を1/2や1/3にできる | JASSO |

| 返還期限猶予制度 | 一定期間、返済をストップ | JASSO |

| 所得連動返還制度 | 年収に応じて返済額が変動 | JASSO |

| 生活困窮者支援制度 | 家計・就労・生活の総合支援 | 自治体の福祉課 |

| 法テラス | 無料法律相談・債務整理支援 | 法テラス公式サイト |